三十年关爱,无以回报终生的愧悔,怎能摆脱

退休以后,我久久不能忘怀的还是长荣同志。想起他在那个特殊年代,以自己对党的政策的灵活把握,以及对事业的无限忠诚,极力保护我这个技术人员的历历往事。我相信好人一生平安,他会健康长寿的。这篇文字,就算是我对他表达的感激之情吧! ———作者

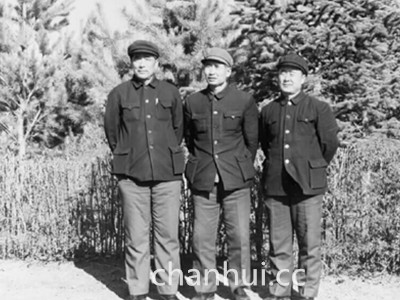

1984年11月31日,我(左)陪同农安县委书记(中)、县长视察林业先进单位前岗乡

1984年,我在农安县前岗乡招待所

人一步入老年,就愿意回顾往事,把一生的所作所为,进行一番梳理。如果有位领导,在以阶级斗争为纲的历次政治运动中,让我一次次地渡过险滩,免于在惊涛骇浪中沉没;在艰难的工作中,帮我一次次地渡过难关,做自己想做的事……并且,三十年如一日地关心我、爱护我、无条件地支持我,把我这样一个所谓“出身不好、未经世故”的年轻人引领、培养起来。而我却想亲近不敢接近,想报答不敢表露,我的心里该是怎样的滋味呢?我也不知该怎样形容,反正那滋味经常困扰着我,总想在有生之年,把压在心头的这些往事宣泄出来、倾吐出来,可惜一直没有机会和地方。当我看过几期《新文化报》“扪心”栏目的文章后,总算找到了一个出口。

一

我1952年毕业于吉林省农业技术专科学校森林科,是新中国自己培养的第一批科技人员。当时全国正在开展“三反”(反贪污、反浪费、反官僚主义)运动,森工企业是本次运动的重点,干部减员较多,就把我们这届毕业生全都分到森工企业就业。我被分到天桥岭森工局技术科。

森工企业最难的就是“集运”,也就是把在原始林中采伐的大松树原木,由分布在沟沟岔岔的山沟里运出来,交给铁路货运才算完成任务。我主要就是搞集运,天天在修小铁路,由测量到施工……所学的测量学这回派上了用场。

一年后,我正干得得心应手的时候,省林业厅又把我们全部调回,参加《西满农田防护林建设工程》。这个工程就是为了营造防护林。1953年9月,我被分配到农安县林业局造林大队。

到农安后,我就感觉和森工企业不一样,这里阶级斗争氛围太强,同事们见面,谈工作、谈业务的较少,往往都是开口就问你是什么成分。当听说你是贫下中农时,就很亲近你;当听说像我这样出身地主家庭时,立即就显得很惊讶和惋惜,马上就像中间隔点什么。

我们和局长都是一个大办公室。一天,我看到政工干部把我们同来的三个同学的档案交给局长时说:“只有一个还有培养前途。”一下子,我就心凉半截。我们三个,我的家庭成分是地主,另一个家庭成分是富农,只有一个姓张的同学家庭出身是工人,只有他有培养前途,我们俩就前途暗淡了。当时我就想,今后要勤勤恳恳地在业务上下功夫,多做点工作,用事业来弥补“家庭出身”的不足吧!

转年春天,我就被分配到靠山苗圃,做杨树播种育苗的技术指导工作。靠山苗圃总面积三十公顷,引伊通河水灌溉。水渠有一公里左右,都是用肉眼估量着修的,一放水就滴、漏、跑、冒,到苗圃地时也剩不了多少了。杨树育苗因为种子小,覆沙后必须及时灌水,保证出苗整齐。这样就要影响进度,继而完不成任务。

大家都很着急。我急忙从靠山水文站借来一台水准仪,测绘出一张水渠纵断图———一看就一目了然,哪处高,高多少;哪处低,低多少。我们组织工人把高处挖掉,低处填起来。这样,抽上来的水就顺顺当当地流到苗圃地各个需要的地方了。大家都非常高兴。

不知是谁,把我这个林业技术员还会水准测量的消息传到了当时主管农、林、水的副县长叶长荣(以下简称长荣同志)那里。一天,长荣同志把我找去,明确表明要把我借调到水利局。自此我们开始认识,而且经常在一起。他长期或临时领导我的工作,或干林业或干水利,一干就是三十年。这是后话。

二

当我到水利局报到后才知道,是让我参加松花江堤防的勘察设计工作。当我了解情况后,觉得这项工作确实很艰巨,时间紧,任务重,技术力量不足。但也确实是一项利国利民,为民造福的工程,完成后可以使松花江沿岸的四个乡、数千公顷良田处在防洪大堤的保护下,根除洪涝灾害。

这个大堤全长30余里,分两期完成。第一期由小城子到黄鱼圈,共20多里,堤高平均六七米左右,可谓工程浩大,1955年汛期前要全部竣工。勘测设计任务非常紧张,水利局只有三名技术人员,加上我才四个人,是很难承担这项任务的。后来省水利厅又派来四名技术人员,才算解了燃眉之急。

我在森工局勘测小铁路的经历这回派上了用场,当然要求精度和修铁路差多了。但也不能有差错,不然抗洪能力就会降低。好不容易一个月左右完成了勘测任务,接着就要施工,数千民工挑土筑坝。

长荣同志经常来工地。因为他是总负责人,我与他接触的机会多了,也就熟悉了。年终我被评为先进工作者,他对我的好印象又进了一步,连续让我参加青山口江堤修建和伊通河堤防修建,一干就是三年。

他就是有意要把我调到水利局,我几次要求回林业局他都不同意。没办法,我向他表明坚决回林业局的态度。我说我是学林业的,因为所学专业不同,不干林业干水利那就是所学非所用,何况水利大专毕业生也陆续地分配来一些,正好应由他们来干了。我这么说他才同意。

三

就这样,我干了三年水利工作又回到林业局,正式参加了《西满农田防护林建设工程》。好在长荣同志始终分管农、林、水工作,这个工程还在他的领导下进行。

据说这项工程是当时援华的苏联专家帮助设计的。吉林西部的风沙灾害比较严重,威胁着农业生产,主要是以防风沙为主,由西北向东南,每隔500米一条林带,防主害风“西南风”,再由西南向东北,每隔1000米设一条林带,防次害风“西北风”,形成每个网眼五十公顷的林网,无论遇到什么地形、地物,都一律往下排列。林带设计成屋脊型,中间栽四行乔木,两边各配一行亚乔木,边上再栽一行灌木,也就是中间高,两边低,意思就是风遇到林带先迎起来,再缓慢地落下,降低风速。

这从理论上讲似乎合理,但实施起来难度可就大了。首先遇到的就是群众的抵触情绪。我们的耕地大都是近乎正南正北大朝阳的垄向,被东南、西北走向的林带一切,都是一些抹斜垄,耕作起来非常不便,有的地方甚至不能耕种。其次是按林带设计规格要求,县里确定中间栽四行杨树,两边各栽一行榆树,边行栽苕条和紫穗槐。都是用苗圃培育出的当年小苗,一尺来高。春天栽时要灌水,夏天要及时铲、蹚抚育,秋冬还要做好管护,群众需要投入大量的人力物力。

长荣同志始终管林业,经常和我们林业职工一起深入各地督促检查,做群众思想工作,分期分批、一乡一社地发动群众,终于在“文革”前完成了这项工程。

这期间开展了两次政治运动。一次是1957年“反右”运动,长荣同志经常给我安排任务出差,或布置工作下乡,使我很少参加大鸣、大放、大字报、大辩论。我虽然也算个知识分子,但没有“右派”言论,当然就挨不上“右派分子”的边。一次是1958年“大跃进”运动,正赶上省举办水土保持工作学习班,长荣同志又让我去参加。水土保持是一项林业和水利相结合的工程,我既懂林业又搞过水利,让我参加也就成了很自然的事。学习班结束后,长荣同志又派我到山区搞水土保持试点去了,既没参加大办食堂、大炼钢铁,也没参加深翻地、创高产,当然跟“右倾”、“保守”这些字眼没挨上边。是不是作为领导的长荣同志有意这样安排,让我这个成分不好的知识分子避开了政治风波,我没问过,但我却认为,这对我这个政治生命非常脆弱的人有很大帮助,甚至起到了非常重要的作用。

四

当1966年“文革”运动之初,长荣同志仍然是抓生产的县领导班子成员,组织农、林、水部门管业务的人员,到各地去督促生产。但由于革命思潮的影响,只知抓革命,无人管生产,各级领导班子瘫痪,处于无政府状态,林业受到的灾害最为严重。乱砍盗伐成风,防护林带无人管护;毁林种地,剩下一部分也是荒草丛生,苟延残喘。几年来辛苦营造起来的农田林网,几乎全部毁于一旦。

对此,长荣同志非常痛心,就把我们管生产的这些人集中起来,参加了县举办的业务学习班。

一年后,县里成立了生产指挥部,除了一少部分人进行工作外,其他人都下放农村,走“五七”道路,到生产队参加劳动;并明确规定:一年挣工资,二年挣补差,三年挣工分;而且要“四带”:带户口,带工资,带家属,带粮食关系。我就想在全县找一个屯风比较正,尤其是对我这个地主家庭出身的人能够接纳,而且对我的子女不歧视的地方。正当我跑了很多个屯都无果的时候,长荣同志找到我问:“你打算怎么办?”我说:“我能怎么办,这是大势所趋啊!”他说:“那不把你的业务全荒废了吗?”我说:“那有什么办法。”他沉思半晌说:“能不能‘四带’你全带,然后到国营林场去参加劳动。”我说:“那太好了!”他接着又说:“这我得和县里其他领导干部商量商量。”

不久,我就成了全县三百多名下放干部中唯一 一个不到生产队参加劳动,而是到国营杨树林林场上班的“五七”战士。我全家按“四带”要求,于1969年冬,搬到距林场较近的孙克利屯。

杨树林林场是县里最大的国营林场,当时的场长是“文革”前由县林业局派来的,我们俩的关系特别好。当时我也想协助他把这个林场搞得好一点,于公我对得起领导的关心爱护和特殊照顾,也给全县国营林场树个样子;于私也是利用自己的技术作为今后容身养家之地。所以我积极地帮他们规划林地,选择优良树种。后来听说省林业厅只留三个人主持全省的林业工作,组长是我在省农校的同班同学,找他办点事还是容易的。我开始只是请他帮助解决点物资,调台电机,批点松木和汽车零部件等,后来我觉得这解决不了什么问题,要想改变林场面貌,必须解决根本问题,于是想到请求批建机械化林场。

关于机械化林场,白城地区有好几个,长春地区一个没有。杨树林林场以前请示过,都因宜林地不足五千公顷和不集中连片而未被批准。我和场长就研究林场经营范围,从杨树林乡扩展到哈拉海乡,增加一部分宜林地,又把原来的老杨树砍伐更新后,和生产队串换一部分荒地,搞几个集中连片的,总共也不到三千公顷。我们又制定出《机械化林场设计方案》。最后,勉强被特批为机械化林场。

于是,一切设备———东方红链轨拖拉机两台、胶轮拖拉机一台,和配套的五铧犁、圆盘耙、植树机、除草机、汽车等,接踵而来。一下子,杨树林林场就红火起来。因为这是长春地区唯一的一个机械化林场,市林业局也非常重视,一些基建项目也增加了。

正当这时,县生产指挥部通知我调回县里工作,并要求我马上报到,又是长荣同志指名调我的。就这样,我走“五七”道路仅半年,就又回到县机关工作。

这期间开展了两次政治运动。一次是1957年“反右”运动,长荣同志经常给我安排任务出差,或布置工作下乡,使我很少参加大鸣、大放、大字报、大辩论。我虽然也算个知识分子,但没有“右派”言论,当然就挨不上“右派分子”的边。一次是1958年“大跃进”运动,长荣同志又派我到山区搞水土保持试点去了,当然跟“右倾”、“保守”这些字眼没挨上边……让我这个成分不好的知识分子避开了政治风波……

五

当时县各级“革委会”已成立,但仍没有完全走上正轨,真正踏实抓生产的人很少。长荣同志把我急忙调回来的初衷是清楚的,就是要在这场混乱中找出一块净土,先摸索着给恢复林业生产打点基础。林业生产周期长,毁坏容易,再发展起来就难了,何况全县经过几年动乱,林业损失严重,除村屯四周还有点树外,其他地方几乎看不到树了。使长荣同志最痛心的是,经过千辛万苦营造起来的农田防护林几乎损失殆尽。这个县又是风沙灾害严重地区,没有林网保护,农业生产很难得到保障。

经过研究,要先搞个试点,总结经验,为将来林业大发展打好基础。长荣同志最后决定,在前岗公社搞试点,因为这个公社的党委书记是县生产指挥部副主任派下去的,非常重视林业。随即又选一名在苗圃搞过育苗的同志去担任林业助理。

我们马上在兴河村开展了试点工作。经过几年的努力,我们总结出林带走向:有渠随渠,有路随路,没渠没路随垄向。选用适合这个县生长的白城杨、北京杨、双阳快杨,利用插条育苗,然后移植栽二年生大苗,成活率高,生长快的成功经验,为全县以后大规模造林奠定了良好的基础。这是县里林业建设的一大转折,也是长荣同志带领我们二十年来在艰难险阻中,经过多次失败而走向发展的良好开端。

正当这时,我的孩子由知青集体户转到林场当工人,并由林场党支部推荐、林业局党委批准,录取为工农兵大学生。通知书到教育局招生办时,林业局就有几个阶级觉悟高的人说:林业系统有那么多贫下中农的孩子,为什么推荐一个地主家庭出身的孩子?新调来的局长怕犯阶级路线错误,也不敢表态了,我找他的同事和战友说情也不行。我又找到局里一个阶级觉悟高的同志求情,我说:“孩子愿意学习,在林场表现很好,有这次机会不容易,我的家庭出身不应该影响到孩子。”可我怎么说也不行,闹得沸沸扬扬,全县城的人都知道了。我也真是一筹莫展了,录取通知书在教育局,没有林业局的介绍信就是不给。突然一天,县委办公室的一位秘书给我打电话说:“你孩子上学问题办妥了。”

原来在县委常委会上,在没有进行议事日程之前,长荣同志和大家谈了我孩子上学的事,大家都很气愤,当时就决定主管组织的书记找林业局,就说这是县委决定,让人家孩子上学。我孩子到大学报到时,已开学半个月了。

六

我常常扪心自问:在那个以阶级斗争为纲,一句话、一件事都以阶级斗争来衡量的特殊年代,我这么个既不是党员,又不是团员,家庭出身地主,社会关系复杂的小小技术人员,能在阶级斗争的前沿阵地———县人民政府机关一干就是三十来年,而且平平安安,顺顺利利,这谈何容易?如果没有像长荣同志这样的领导,不顾个人安危,认真地、灵活地按党的政策办事,无时无刻不在关心我、爱护我,怎么会有我的今天?我是何其幸运啊!

可是,我们之间始终保持着领导和被领导的关系。一个布置,一个执行;一个提建议,一个做决策,一直是配合默契的工作关系。我们也都觉得除了工作关系以外,个人感情也非常好,只是谁都没有表露出来。从长荣同志来说,他完全是按照党的政策办事,认为自己所做的一切都是一个领导干部应该做的,他可能从来也没想过需要我的报答。但对我来说,他为我所做的每件事,甚至为我说的每句话,都关系到我的前途和命运,对我至关重要。我却无以报答,不敢对他表现亲密关系,不敢显露对他的感激之情。三十年来,他甚至连一根烟都没抽过我的,我也没对他说过一句感谢的话。

我之所以始终与他保持一定的距离,要说我怕给长荣同志添麻烦,怕他受到我的牵连,怕他因我而犯政治错误,这确实是一个原因。但还有一个重要原因,就是我怕别人说我巴结领导,为自己捞取政治资本,往上爬。想想,我感到自己很狭隘,跟长荣同志的无私相比,我心里实在愧得慌。而且这种愧,至今一直没有摆脱。

党的十一届三中全会以后,经过拨乱反正,取消了以阶级斗争为纲,开始了以经济建设为重心的新时期,各级政府机关也都恢复了正常。前岗公社(乡)党委书记调回县里任副县长,重点抓全县的林业工作。因为有先走一步的成功试点经验,又赶上党中央和国务院作出的《三北防护林体系建设工程》的决定,农安县成为“三北”地区551个县之一,林业建设取得了突飞猛进的发展,在“三北”防护林建设中,提前一步实现了标准的田成方、林成网的防护林体系,受到了省、市和“三北”局的表彰和奖励。长荣同志虽已离休,这些成绩的取得他是功不可没的。我也入了党,晋了级,提了升。

我退休以后,在吉林市的儿子家安度晚年。我久久不能忘怀的还是长荣同志。想起他在那个特殊年代,以自己对党的政策的灵活把握,以及对事业的无限忠诚,极力保护我这个技术人员的历历往事。我相信好人一生平安,他会健康长寿的。这篇文字,就算是我对他表达的感激之情吧!

刘洪生