由于我的过失,牛酒局子的父老乡亲深受其害

我狠刹“编席风”,名曰“割资本主义尾巴”,实际上是不顾客观实际,违反了实事求是的原则……挫伤了父老乡亲的积极性,伤害了他们的感情。 ———作者

1976年9月,我(左)与一名工作队员在牛酒局子农家小院留影

1976年9月,我(左)与一名工作队员在牛酒局子农家小院留影

转瞬之间,38年过去。回首当年,我参加了吉林省委党的基本路线教育工作队。由于我的过失,牛酒局子生产队的父老乡亲深受其害。我本想帮助他们脱贫致富,做些雪中送炭的事情。可结果却事与愿违,他们的生活不但没有得到改善,反而更加贫困。至今回想起来,我仍然内疚不安,悔恨不已。

牛酒局子的基本情况

1976年是不平凡的一年,它是史无前例的“文革”即将结束的一年,也是“四人帮”倒行逆施、肆意横行最猖獗的一年。就在这一年,我参加了党的基本路线教育工作队。

当时,为了响应“农业学大寨”的号召,在省委统一部署下,我们中国科学院长春应用化学研究所由所革委会副主任牛国文同志带队,从各单位科室抽调12名骨干人员组成了工作队。1976年1月4日下午,我们这支工作队沐浴着微风迎着清雪坐上拉着行李的大卡车出发了。夕阳西下时,工作队中以我为负责人的5人小组来到了距长春市区25公里的农安县合隆公社国家屯大队牛酒局子拉拉川———我们的工作点。

国家屯大队下辖9个生产队,其中第七生产队就是牛酒局子生产队(牛酒局子屯和拉拉川合并一个队)。这个队是全县出了名的最贫穷最落后问题最多的生产队。我们工作队共有12人,其中5人包这个生产队,可见各级领导对其是非常重视的。

牛酒局子生产队是一个比较大的生产队,有住户68户,365口人,劳力92个;有役畜17头(匹),胶轮车4台,耕地面积93垧。这里没有沙土盐碱地,更没有崇山峻岭和丘陵,是一马平川的松辽大平原的腹地,自然条件是不错的。可是在那动乱的年代,生产力遭到严重破坏,肥沃的土地变得贫瘠了,打粮少了,为国家贡献小了,社员生活也越来越贫困。

从1969年至1975年间,生产队的粮食产量一直不高不稳,平均每年亩产粮食在190斤左右徘徊,距上“纲要”(公社要求上“纲要”要在亩产750斤以上)指标相差甚远。每年每人口粮只有380斤左右,劳动日值最高的一年是0.70元,最低的一年勉强凑到0.15元,已经长达6年之久没有向国家缴纳农业税。

在合隆公社,牛酒局子属于典型的“三无三靠”生产队。

三无是:无储备粮、无生产基金、无库存物资;三靠是:生活靠救济、花钱靠贷款、生产靠支援。

社员年年口粮不足,过着糠菜半年粮的苦日子。每到青黄不接的季节,就得靠吃国家救济粮生活。每年秋收分配时,给役畜和散畜都留了饲料粮,可由于留量少再加上人偷鼠盗也就所剩无几了。一到严冬,牲畜就一天天地消瘦起来,开始减头(死亡),无论是役畜还是散畜,头头都是瘦骨嶙峋。有人讥讽地形容说:“马是骰子膘,牛是大弓腰,猪是一把刀。”其情景之凄然,不堪入目。

在备耕期间,没钱买种子、化肥、农药,就向银行贷款,年年如此,每年都拖欠银行贷款,无力偿还。

谷雨到,布谷叫,春播开始了。可是这个队粪肥还没有送到地里去,眼看就要贻误农时,其原因是缺少劳动工具。当时的情景是,10多名社员在一起干活,只有2把大镐4把铁锹,2人刨粪4人撮粪,其他人站在一旁等着换班。4台大车只能凑上1台马车出车送粪,其他3台车不是缺绳套、粪帘子,就是没有车铺板……

针对这种情况,我就向我所带队的工作队队长牛国文同志作了汇报,并要求我所支援一下。牛队长当机立断,马上就给我所后勤处打电话:“……买鹰镐12把、铁锹20把、车铺板16块……尽快送到牛酒局子生产队。”燃眉之急解决了,压在我心上的一块石头才落了地。

同样,在夏锄、秋收等农忙季节,生产队也都要请学校和关系单位来支援。

杀“三风”,治“人心混乱”

经过一系列的调查,我深深地感到,要改变牛酒局子的面貌,有蜀道之难,难就难在刹“三风”、治“人心混乱”上。

一是赌博风。一些人游手好闲,不务正业,常年耍钱,并设赌抽红,作为生计。许多人深受其害。青年薄贵(化名),是牌局场上的老手,场场少不下,又场场皆输,可是仍不死心,总想往回捞捞,结果是“沙锅掉井———越捞越深”。1975年1月,薄贵一夜之间竟输掉1200多元,累计欠青年马望(化名)赌债好几千元。由于薄贵赌博成性,如花似玉的媳妇跟他离了婚,小家庭也解体了。不久,其前妻与马望结成连理。人们说,薄是赔了夫人又折兵。

即使我们工作队进点后,还有人偷偷聚众赌博。1976年3月的一天夜晚,一名社员慌慌张张地向我们举报说,北场院更房里有伙儿赌局,正在推牌九,以“大灰熊”(据说此人身材魁梧,有点功夫,十个八个人对付不了他一个人)为首,大约有十来个人。得知情况,我们工作队做了周密的部署和安排,由工作队员李树森召集身强力壮的基干民兵和集体户知青10多人,将更房团团围住,“大灰熊”等人束手就擒。群众议论纷纷,都说我们工作队做了一件大好事。

二是偷摸风。每年一入秋,偷摸风就刮起来了。队里流传着一种不良的风气,说什么“抢秋抢秋连抢带偷!”“不偷白不偷,白偷谁不偷?”有的社员还公开说:“干一年活,也不如起三个早(偷)。”1975年8月初,看青员一天就抓住7人偷队里的青苞米,先后收回青苞米1250多穗。

三是编席风。这个队编席子闻名遐迩,由来已久,有其历史渊源,从上世纪50年代初就开始编了。编的是大瓣苫席(用篾、秫秸皮等编成的遮盖东西用的席),主要用于粮库、砖厂、木材厂、物资备库……先是用自行车驮到市场叫卖,后来发展到有汽车来收,进而包火车皮把席子运往外地。从长春发运到吉林、蛟河、梅河口、通化、白石山林业局,外省发运到哈尔滨、齐齐哈尔、佳木斯、牡丹江、辽宁盘锦等地,发展规模越来越大,社员收入也就越来越多。以1975年为例,据不完全统计,社员编席总收入19650元,生产队全年总收入是32116元,占生产队全年总收入的61%,是社员全年总分配的414倍(1975年每个劳动日值是0.20元)。可见社员个人的编席收入是非常可观的。

我们工作队一进点,就听到这样一个顺口溜:“牛酒局子拉拉川,家家户户把席编,老的到七十小的十二三,编得腰酸腿也疼,编得粮食减了产,编得方向路线偏。”编席之风愈演愈烈,达到了不可遏制的地步。有些社员认为,集体经济靠不住,要想富就得自己找出路;要想生活过得好,就得靠编席这一招儿,实惠来钱快。社员高占林听说5月18日外地来车收席子,就动员全家男女老少一齐编,经过一夜的突击,编出席子8领,每领席子售价是3.70元,共卖现金是29.60元。

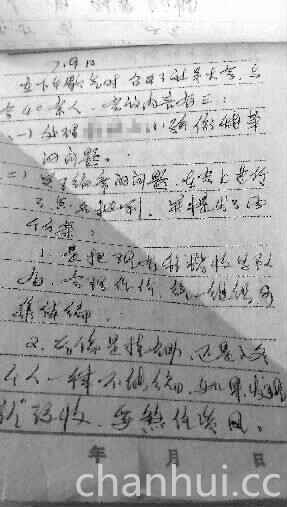

我在《工作手册》中记录了自己对编席风的认识:“像高占林这种一家一户的小生产严重地影响了集体经济的发展。小生产是产生资本主义的土壤,是复辟资本主义的温床,我们必须刹住这股歪风。”

6月19日上午,我和工作组的郝自明同志对队里的编席情况又进行了一次突查,查出49户还在编席子,共有席子284领,篾子若干,秫秸2500余捆。我们工作队早已宣布不许编席子,可是树欲静而风不止,社员们还是偷偷摸摸地编,白天不编黑天编,上半夜不编下半夜编。尽管我们查得很紧,有一段时间几乎天天查,可一天深夜我们又查出了9户人家还在编席子……

针对“三风”中的偷摸风和编席风,我们工作队在甜菜地地头上还专门开过一个现场会,这在我7月9日的《工作手册》上有详细记载:

在下午歇气时,我主持召开了社员大会,与会40余人,会议内容有:一是处理韩大山(化名)小孩偷甜菜的问题,按以一罚十处理;二是外理编席子的问题,在会上进行了点名批判,并提出了两个方案:1.把现有秫秸收为队有,合理作价,统一组织,可集体编;2.无论是挂锄,还是入冬,个人一律不能编,如果发现就没收……

刹“三风”难,根治“人心混乱”也并非易事,这也是让我们工作队很挠头的问题。

有些社员总想挪挪窝,说人挪活树挪死,想方设法投亲靠友去外队,特别是“四匠”(木匠、瓦匠、理发匠、成衣匠),大都到城里打工谋生了,致使劳力外流。我在这方面抓得也很紧,甚至到了草木皆兵的程度。屯中有个姓宋的青年,他是个木匠。夏锄时,他提了一只活鸡来找我请假,说要到长春看他病中的姑姑。我怕他借机去长春找活干,硬是没给他假。

有些社员热衷于倒腾小买卖,在本地收些农副产品到城里去卖。多是禽蛋类,间或有些土特产品,用自行车驮运或乘客车,有时也搭乘队上到城里的淘粪车和卖瓜车。我曾多次制止、批评过车老板:“你们不要像电影《青松岭》里的钱广,去支持那些小商小贩。”

当时流行的“豪言壮语”是“宁长社会主义草,不长资本主义苗”,在这种奇谈怪论的影响下,我认为编席子、工匠外出打工、倒腾农副产品到城里去卖等等,都是资本主义的苗,必须铲掉。在那物质匮乏的年代,人们对物质的需求和渴望是可想而知的,可我阻止的正是这种再正当不过的需求和渴望,现在看来真是不可思议。

主观臆断,欲换队长

牛酒局子如此贫穷落后问题多,我认为主要是因为没有一个好的带头人。俗话说得好,火车跑得快全靠车头带,生产搞得好关键在领导,所以更换队长的念头在我心里萦绕很久。

5月23日中午铲地时,一名青年社员递给我一张纸条,上面写着:“社员轰下地,队长屋里睡,心里不平衡,就拿苗煞气。”他说:“队长光喊不干活,大家意见很大。”我听到这名青年的反映后,换队长的决心更加坚定。

当天晚上,在房东家,我越俎代庖主持召开了队委会(本来队委会应该由队长主持)。在会上,我不点名地批评了王志军队长不能以身作则亲临生产第一线,是“瘸子打围坐山喊”的“不良工作作风”;同时要求大家有个思想准备,物色一下新队长人选,我们会后可广泛征求社员群众意见。

第二天,屯里掀起了轩然大波,沸沸扬扬地议论开了。

一些德高望重的老党员、老社员向我建议说,队长不能换,还得让王志军继续干,并向我反映了王志军的情况。

王队长是两年前才当上队长的。那天王队长没有同社员一起到地里铲地,是因为他屋里的犯了肺气肿病,折腾了一宿,他看护了一夜没睡。天亮时他把社员安排下地才回去打个盹儿。他屋里的不能干重活,常年吃药,就连煎汤熬药也都是王队长的事。

家里操心,队里更让他操心。去年打黄豆时,刚要起场,天就阴得黑沉沉的,眼看一场暴风雪即将来临。场院里的工具不够用,人多家什少,大家很着急。在这关键时刻,王队长二话没说就把家里的两扇板门卸了下来当搡板。大家推的推搡的搡,场起完了,没有遭受到暴风雪的袭击。

1974年夏锄时,地已铲出一片又一片,就是蹚不上,原因是牲畜无料吃,饿得趴铺,无力蹚地。在这种情况下,王队长不由分说就把家中仅有的口粮50斤苞米和20斤黄豆背到队上让饲养员喂马,这一举动成了及时雨,从而保证了铲蹚进度。

经过广泛征求社员群众的意见,我对王志军队长的看法有了很大的转变,觉得牛酒局子的贫穷落后和诸多问题大多是历史遗留下来的,不能让王队长一人承担。于是我决定,不换队长了。

重新认识,愧对众乡亲

至今想起这场“换队长”风波,我还觉得心里愧得慌。由于我的工作不深入,缺乏对王队长的了解,对他产生了偏见和错误认识,认为他是造成牛酒局子生产队贫穷落后的罪魁祸首,才想要把他换掉。我冤枉了他、错怪了他、委屈了他、伤害了他。我在这里向王队长深鞠一躬,表示我衷心的敬意和歉意。

更让我愧疚的是,因为制止编席子,我们工作队给牛酒局子父老乡亲造成的经济损失和心灵创伤,这里举两个例子说明。

一位是年过古稀体弱多病的五保户李明亮老人。他住的是西厢房一间大偏厦子,一进屋是灶间连着一铺土炕。他驼背弓腰,皱脸瘪腮,眼花手颤,发须苍白。见我们工作队进来搜查,他用缠着胶布的皲裂的双手,哆哆嗦嗦地拿起地上的篾子对我们说:“我这孤老头子不能干别的,就是编席子也是笨手笨脚,能编多少是编多少,能挣两个是两个……我不能光靠生产队和政府救济来生活啊!”

另一位是身患绝症的丛光山。他颈部画着一条条、一道道紫红色的线条,病魔正吞噬着他的身体。看到我们来到他家搜查,他赧然一笑,从刮篾子的长凳上下来,无奈地说:“我没办法,患上淋巴癌,正在医院放疗,寻思编席子换点钱,还得继续治疗,争取多活几天……”说着,痛苦的泪水从他苍白的脸上流了下来。

由此可见,编席子在老百姓的经济生活中是多么重要的事。像李明亮和丛光山这样生活特别困难的社员还有很多,当时他们只有一个来钱道儿,那就是编席子,编席子是他们的经济命脉。可是,在以阶级斗争为纲,大批资本主义的形势下,我们工作队大砍编席子这个“资本主义的尾巴”,把他们这个来钱道儿硬生生地给堵死了。其实,作为工作队的负责人,我只要正确疏导,统筹安排多种经营,编席子就能成为社员们脱贫致富的一项有效途径。可是我没有采取疏导的方法,而是用强制的措施和强硬的手段禁止编席子,致使他们的生活陷入更加贫困的窘境。至1976年12月我们工作队撤点,在这一年的时间里,据不完全统计,社员们的编席收入较上一年减少了70%以上。在那时看来,这些数据是我的业绩,可在今天看来,则是我的耻辱,让我羞愧脸红。

痛定思痛,我深刻地认识到,由于受到极“左”思潮的干扰,致使我的行为在“农业学大寨”运动中也偏离了正确的轨道。那时,我在大会小会上都强调学大寨要以阶级斗争为纲,路线至上。我狠刹“编席风”,名曰“割资本主义尾巴”,实际上是不顾客观实际,违反了实事求是的原则,结果使牛酒局子的经济越来越单一化,农业结构越来越不合理,挫伤了父老乡亲的积极性,伤害了他们的感情,影响了他们生活水平的提高。

深情致谢、诚恳道歉

我们工作队虽然做了对不起父老乡亲的事,可是他们对我们从不抱怨,仍然一如既往地对我们好。我们工作队都是吃百家饭,那时叫“派饭”。我们吃派饭时,虽然家家缺粮少米,吃了这顿没下顿,可是轮到每家派饭,他们总是想方设法东挪西借,让我们吃上干饭或大饼子。

有一次我们工作队放假三天,让大家回家处理一些家务事。我和郝自明同志没回家,留守在队里继续工作。第二天是社员宋振学家的派饭。早上,我和郝自明一进屋就看到桌上摆着一盘一盘热气腾腾的饺子。看着这只有过年才能吃上的食物,我们以为他家来了客人,就说:“家里来客人啦?”老宋笑着说:“你们二位就是客人,别人都回家团聚了,你们二位还在这儿辛苦呢,快上桌吃吧。”我俩推辞说:“这哪行啊!这不是搞特殊化吗?”老宋硬是把我们推上炕,说:“不特殊,我们全家也都吃这个,别外道。”这顿饭,我们确实有些吃得不好意思。那年月,即使是在城里,细粮都很少,在乡下弄点白面就更不容易了。

8月初,队上的瓜园刚刚飘香,老瓜倌就向王队长建议说:“今年的瓜不错,开园前是不是让工作队的同志们先尝个鲜?”王队长拍拍老瓜倌的肩膀,赞同地回答说:“好!挑大个儿的,挑最好的,挑最甜的……”两名社员抬着一大土篮子香瓜送到我们工作队的住处。

更值得一提的是我们的房东、年逾花甲的叶斗文夫妇。他们早上给我们烧洗脸水,晚上给我们烧洗脚水,天天把炕烧得热乎乎的,生怕冻着我们。

牛酒局子纯朴善良的父老乡亲对我们的关心和厚爱,让我至今还暖在心头。在这里,我要向他们道一声:“谢谢!”我还要向他们道一声:“对不起!”

如今,38年过去,历史的阴霾早已烟消云散,改革开放的春风吹遍了祖国大地。牛酒局子也同全国一样,早就改变了旧模样,这也是我今最感宽慰的地方。

李有志